| 「エートス」こいて、もぉ〜!トップへ

|

Net-Sproutトップへ |

|

藤原のサリー |

|

|

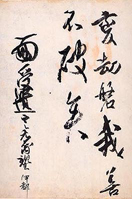

三蹟の一人「藤原佐理」(ふじわらのすけまさ、と読むが、ファンは親しみをこめてふじわらのさり〜と有職読みを好む)に関するものである。 |

||

|

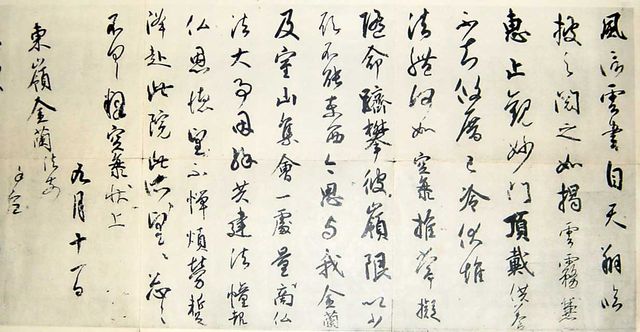

藤原佐理書状、9月公開へ ふくやま美術館で特別展 平安中期に活躍した能書家藤原佐理(すけまさ)(944〜998年)が最晩年に記した貴重な書状「頭弁帖(とうのべんじょう)」が福山市に寄贈され、ふくやま美術館(同市西町)の特別展で9月に公開されることになった。同市によると、近年は一般公開の記録がなく珍しいという。 |

||

| 藤原佐理は、小野道風や藤原行成とともに「三蹟」として名高く、和様書道の完成に大きな功績があるといわれる。現存する真筆は頭弁帖を含む6点だけで、「詩懐紙(しかいし)」「離洛帖(りらくじょう)」の2点が国宝。 |

||

| ふくやま書道美術館(同所)によると、頭弁帖は縦31・1センチ、横48・7センチ。天皇に伝えようとしたことが途中で握りつぶされ「不審々々」などと嘆いている文面がつづられている。あて先は不明で、55歳で亡くなった年である998年の3月9日に京都で書いたとみられる。 個人が所有し、戦前に国が重要美術品に指定したが、現在は文化財の指定はない。2006年4月に所有者がふくやま書道美術館に保存・管理のため寄託。昨年末に寄贈することで合意したという。 |

||

| 昨年2月に調査した東京国立博物館の島谷弘幸学芸研究部長は「佐理は和様と呼ばれるわが国独自の書風を培った人物。現存の書が少なく、書道史を考える上で大変重要な1点だ」と指摘する。 ふくやま美術館は藤原佐理をはじめ平安の書を紹介する展示を企画。同館は「貴重な文化財を市民の財産として所蔵できることは誇るべきこと。多くの市民に見てもらいたい」としている。 |

||

|

きっかけは、学生時代のある夏休み、帰郷してヒマだったある日の午後。ふと母の書斎の机の上におかれていた「別冊太陽〜日本の書」(うろおぼえ)を何気なく開いたとたん、三筆と三蹟の書が僕の目にドッカンと飛び込んできたことだ。僕は字がうまくないが、母は書がうまいし、書道も好きである。 |

||

|

|

||

|

||

|

|

||

|

||

|

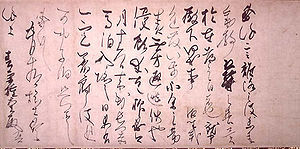

http://homepage2.nifty.com/tagi/koten006.htm あとで知ったのだが、「橘逸勢」は、「空海」「最澄」らとともに中国に渡った大秀才でありながら、のちに無実の罪で謀反の疑いをかけられ流罪となり、流刑地に向かう途中で亡くなっている。非業の死を遂げた彼は怨霊となり、陰謀を謀った人々に祟ったので、その御霊を鎮めるため、京都の下御霊神社(なにせ”大魔王”崇徳天皇についで祟り神の代表格とも言える早良親王や菅原道真公も一緒に祀られているオールニッポン怨霊大集合神社!)に祀られているのだそうである。だがなるほど、後に政争劇にまきこまれ悲運な生涯を送る運命にあるのを予感させるほど、まことにドラマチックな書体である。 |

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 「エートス」こいて、もぉ〜!トップへ

|

Net-Sproutトップへ |